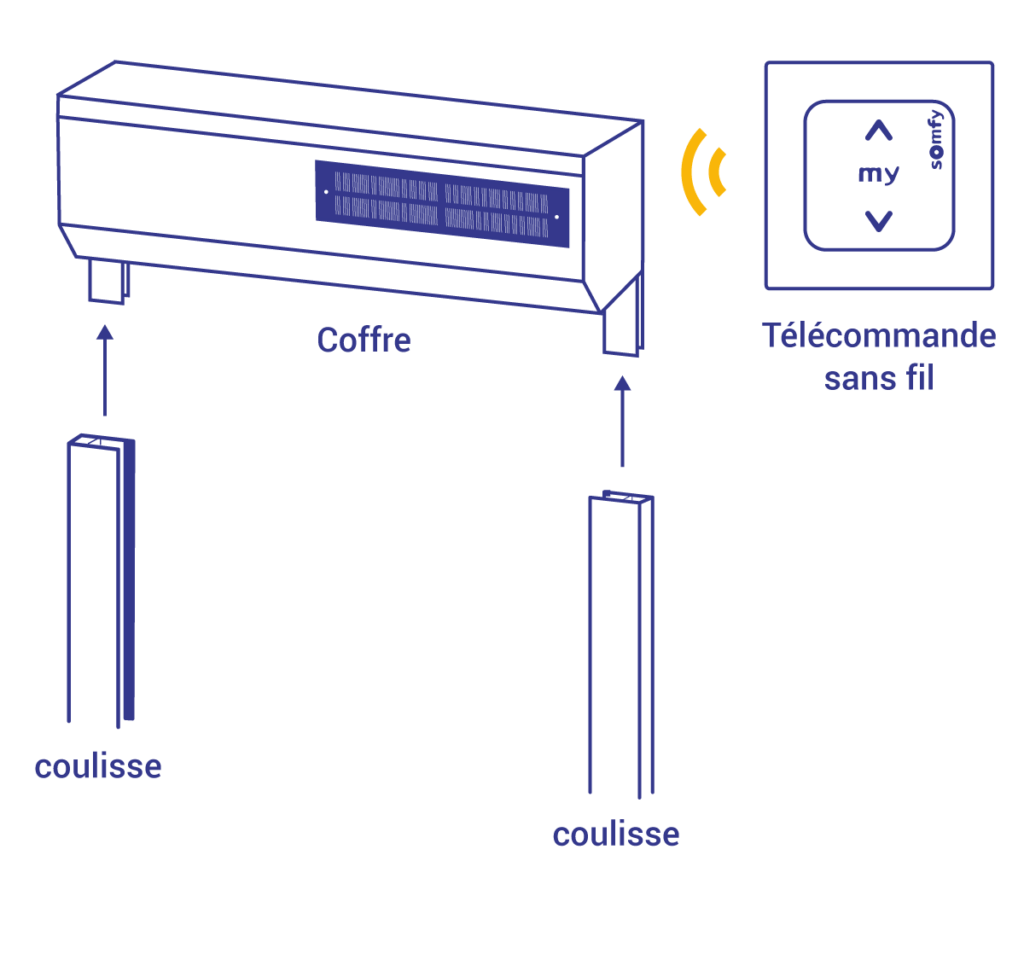

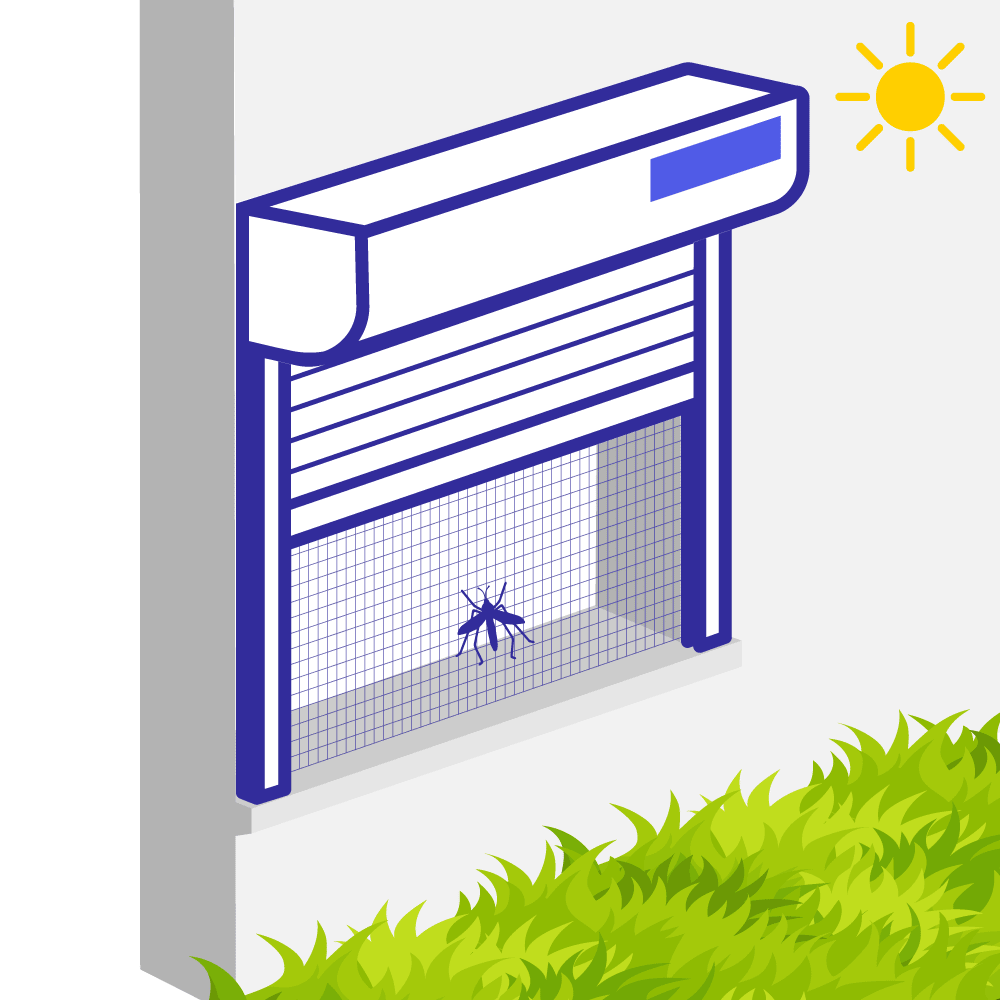

Volets ALU somfy io livrés en 21 jours et garantis 10 ans

Transport OFFERT à partir de 1500 euros

- Tutos

-

-

-

Tout le monde peut se lancer !

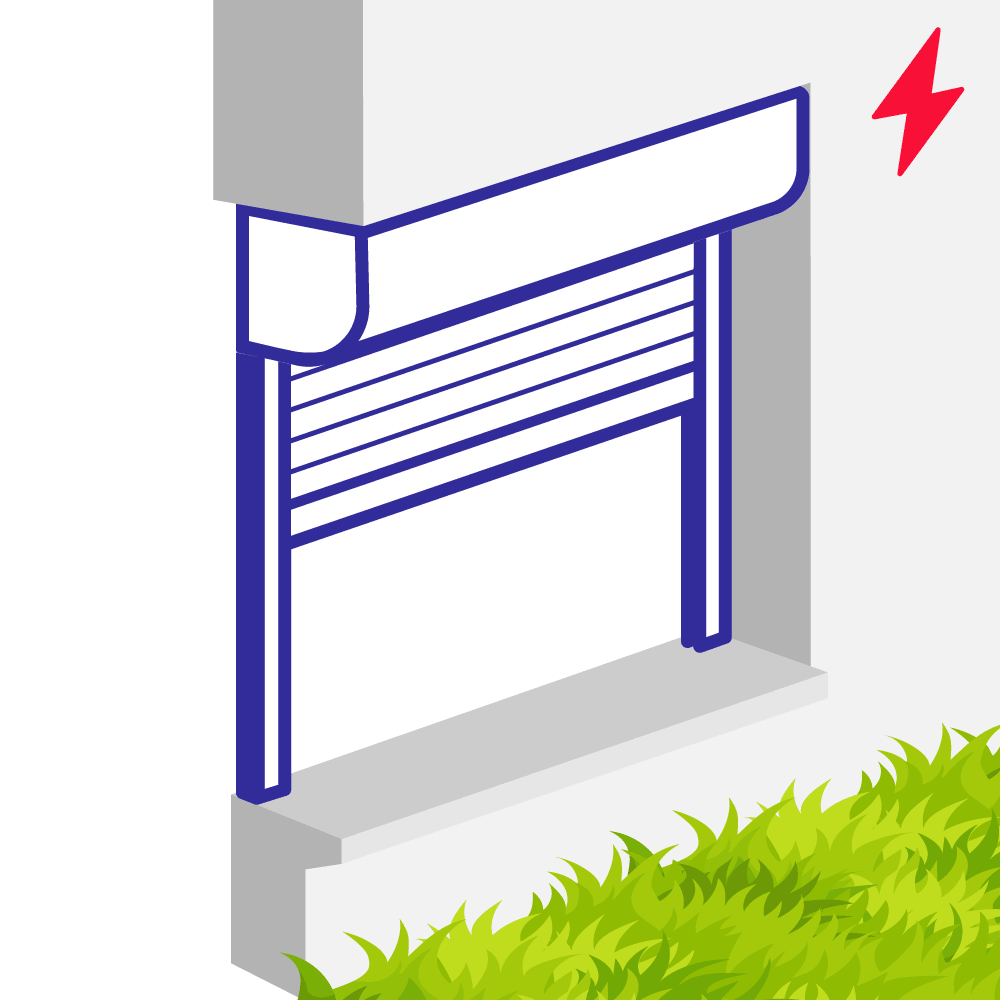

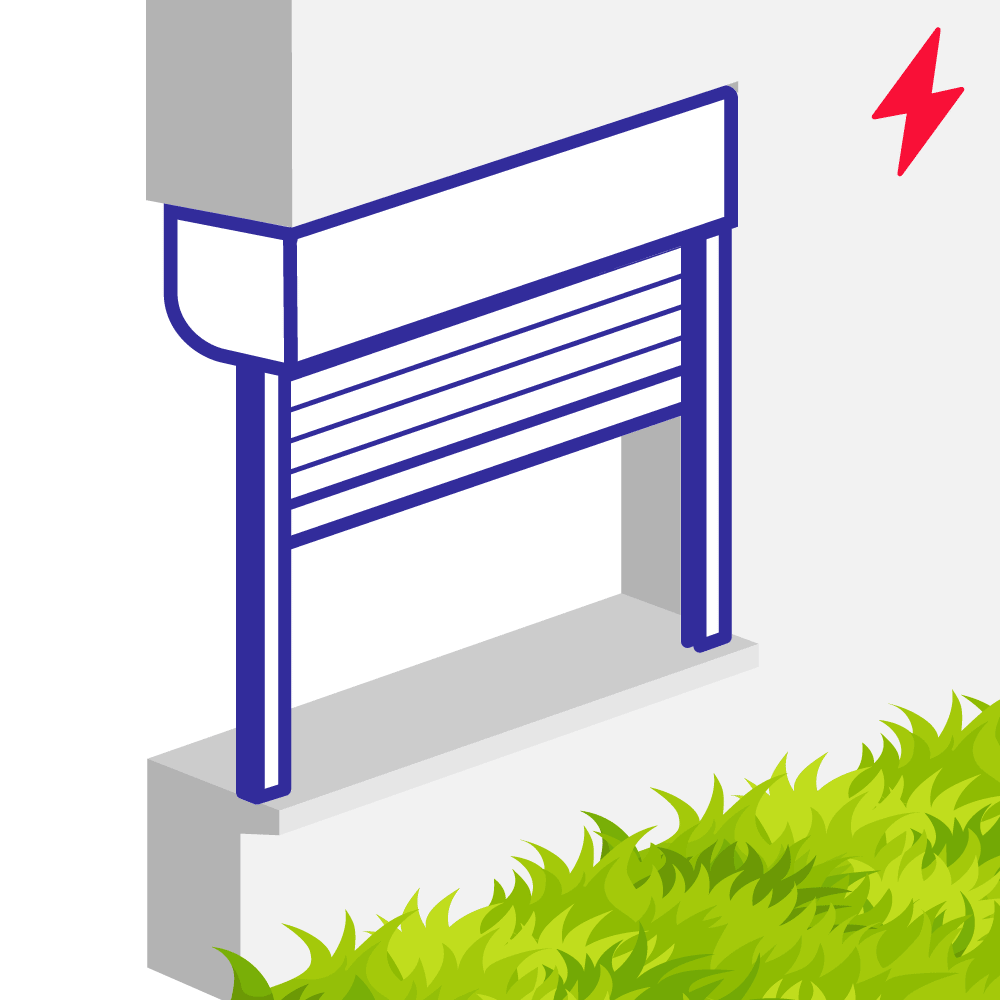

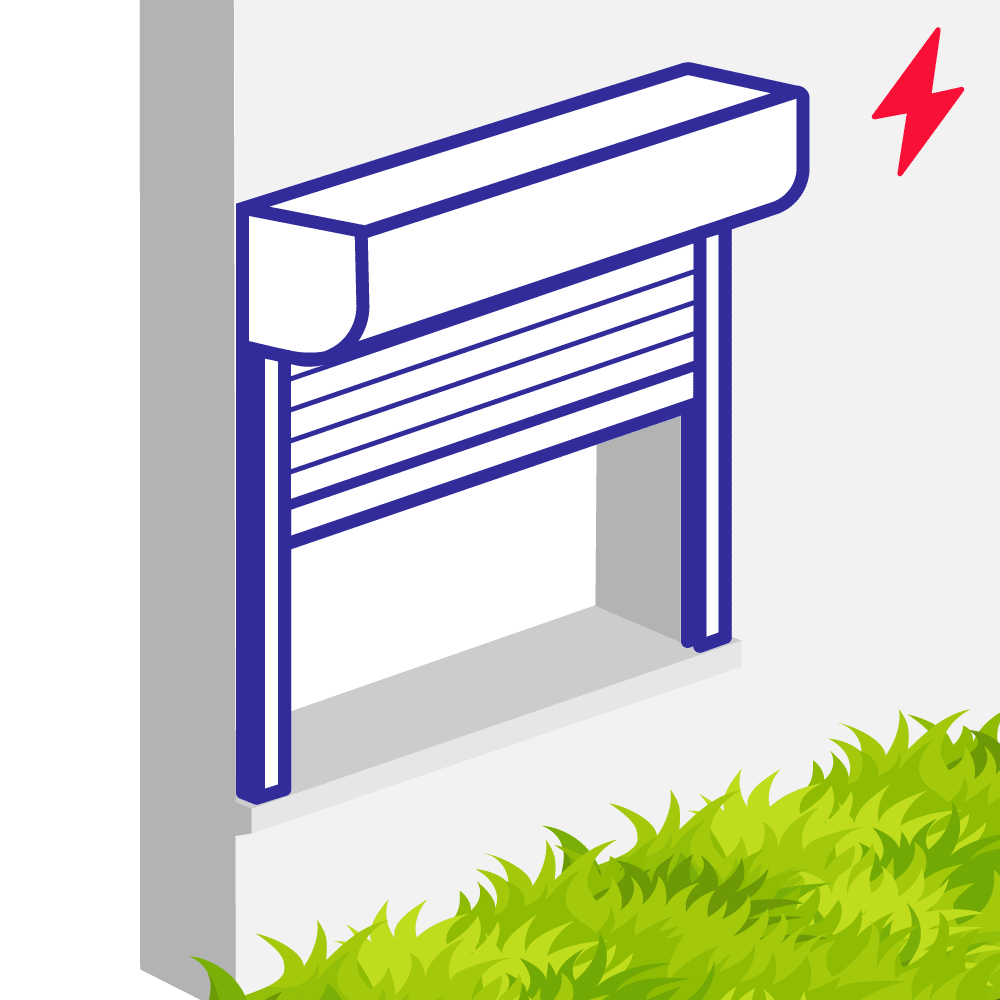

Regardez nos tutoriels avec vidéos consacrés à la prise de mesure et à la pose d’un volet roulant.

-

-

-

- Nos atouts

- FAQ

- Photos

-

-

-

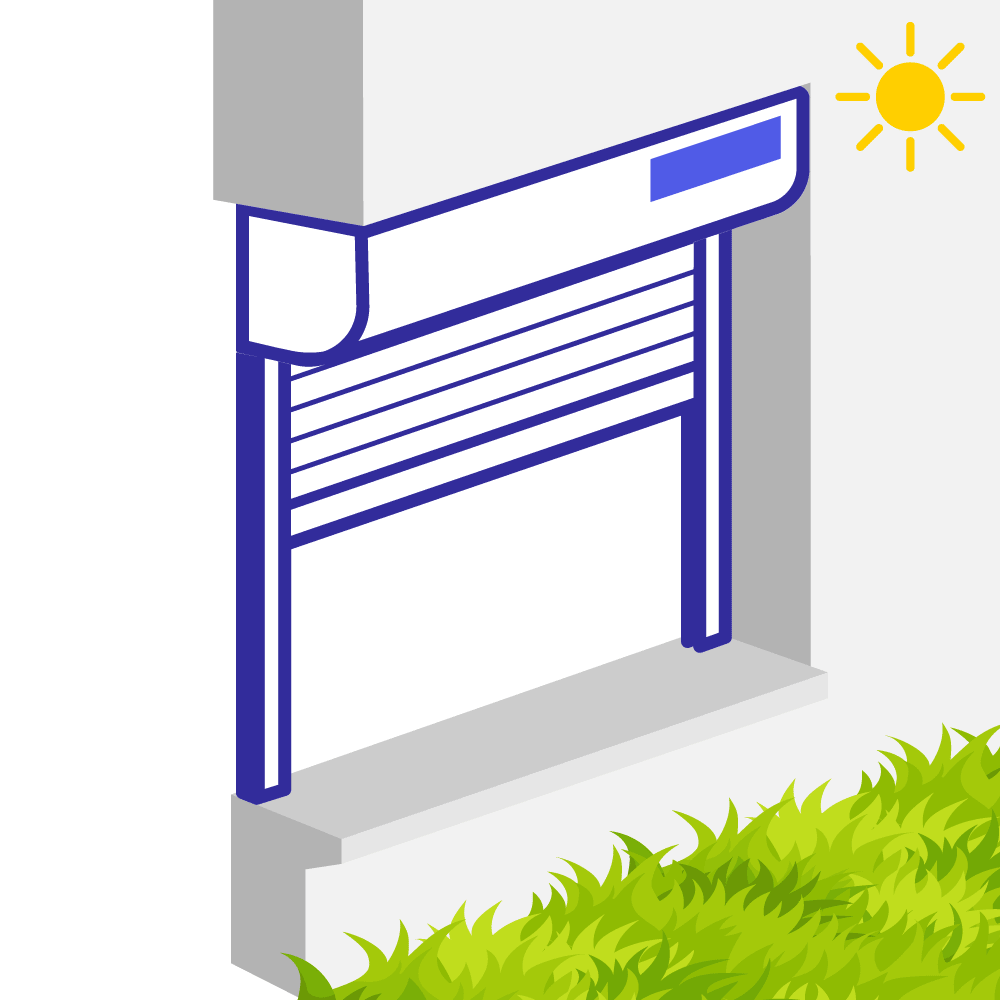

Nos volets roulants en photos

Découvrez nos produits mis en situation et un aperçu de leur fabrication.

-

-

-

⭐ 15% de remise dès 2000 € de panier ⭐

⭐ Tahoma OFFERTE dès 6 volets ⭐